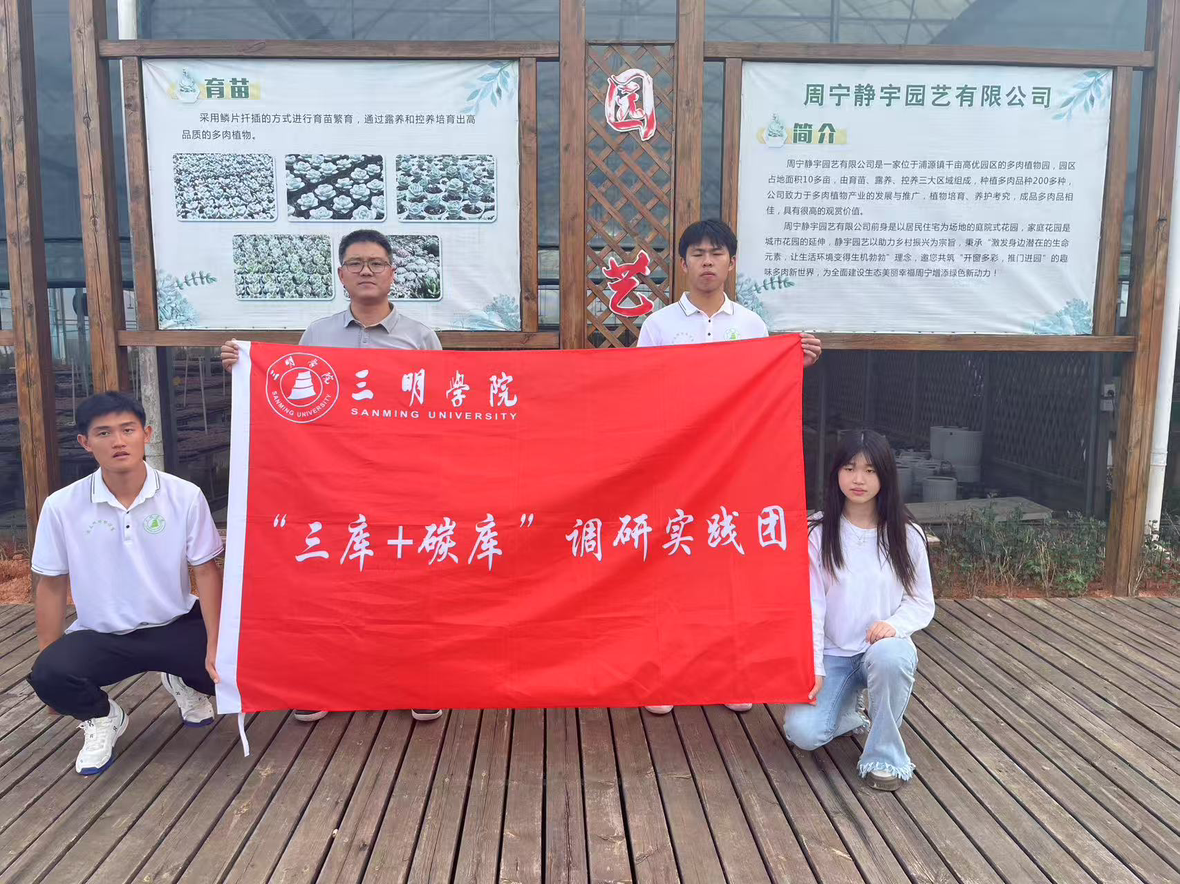

近日,三明学院“三库+碳库”调研实践队奔赴周宁、古田、屏南等地,以实地走访、调研访谈为路径,聚焦“森林是水库、钱库、粮库和碳库”多元价值转化,深入挖掘生态资源赋能乡村振兴的创新模式,探寻闽东生态富民、“四库”联动的绿色发展密码。

溯源周宁:从荒山到“三库”的绿色蝶变密码

周宁县后洋村黄振芳家庭林场,是此次实践的第一站。这里,是“森林是水库、钱库、粮库”理念的重要溯源地。九旬林场主黄振芳,半世纪守护山林,见证了林场从水土流失荒山到“三库”示范林场的华丽蜕变。实践队队员们穿梭于林间,触摸着树木的年轮,仿佛在与岁月对话,探寻生态密码。当了解到1500亩中幼龄林纳入核证自愿减排项目,“碳库”理念为林场发展注入新活力时,大家都深受触动。

指导老师指出:“从黄振芳老人的坚守,我们看到了生态理念传承的力量。生态理念迭代,是林业转型关键,这背后是一代人对绿水青山的执着,也给我们探索乡村生态发展筑牢了理论根基。”

踏入古田县翠屏湖森林康养基地,世界银行贷款支持的生态监测系统引人注目,负氧离子浓度、植被碳储量等数据实时更新。基地负责人详细介绍了“生态修复—监测赋能—产业融合”的路径,2024年30万人次游客、1.6亿元收入及带动周边村民增收的成效,让队员们看到“水库”与“钱库”协同的生动实践。

而古田食用菌博览中心的“菇棚 + 光伏”模式,更是给队员们带来了惊喜。“棚上发电、棚下种菇”,每亩土地实现“光伏收益 + 菌菇产值”双丰收,带动菇农年均增收8万元。队员们调研后测算,该模式年发电、产值数据亮眼,深刻体会到“碳库”与“粮库”创新结合的强大动能,为乡村产业多元发展打开思路。

屏南之行,实践队首站来到岭下乡开源村。在妇女主任陆成英的带领下,队员们深入了解高山蔬菜产业。陆主任介绍道:依托屏南独特的高山气候与生态环境,村里打造标准化高山蔬菜种植基地,从品种选育到绿色防控,严守生态种植底线,产出的蔬菜直供大城市商超。

青春践行:“四库”联动绘就绿色发展新图景

从周宁的黄振芳家庭林场、“三库”实践基地,到古田的翠屏湖康养基地、“菇棚+光伏”项目,再到屏南的开源村高山蔬菜、倪亨代葡萄园,每一处都镌刻着“三库+碳库”理念的实践印记。这些散布在闽东大地的生态样本,如同串联起的绿色珍珠,既展现着森林“水库”涵养水源的生态底色、“粮库”保障民生的坚实根基,也彰显着“钱库”富民兴村的经济活力、“碳库”低碳转型的时代价值,共同勾勒出生态与发展共生共荣的生动图景。

“闽东的实践告诉我们,生态文明建设不是选择题,而是必答题。这些‘绿色珍珠’之所以闪光,正是因为它们既守住了生态底线,又激活了发展动能。”团队成员洪文锐感慨道。他表示作为青年学子,我们要把这种系统思维和创新精神带回去,思考如何在不同地域探索属于自己的“生态+”模式。

未来,实践队将持续追踪闽东“三库+碳库”实践的新动态,深入挖掘生态产业迭代、政策落地实效等鲜活案例,用更细腻的笔触记录山林间的民生故事、田野里的创新实践。同时,将调研成果转化为更具传播力的图文、短视频等内容,通过校园平台与社会媒体联动,让“四库”联动的绿色密码被更多人看见,让青春视角下的生态振兴经验,为更多地区的乡村发展提供借鉴,以持续的行动让“绿水青山就是金山银山”的理念在实践中不断生根结果。

(罗斯怡、纪晶晶/供稿)