时代的考卷常出常新,青春的答案愈写愈真。2025年暑期,三明学院紧扣 “追寻领袖足迹,担当强国使命”主题,组织110支实践团队、万余名师生以“红色、绿色、蓝色、古色”为实践脉络,在红色沃土中铸魂、绿色田野里赋能、蓝色创新中破局、古色文脉中寻根,足迹遍布26个地区。此次实践中,68名学科专任教师参与指导,其中包括“双带头人”教师党支部书记11名,产出调研报告、论文、文创和视频等206件作品。实践成果显著,受到CCTV、光明日报、中国教育报、福建省人民政府门户网站等媒体报道280篇。

“红色”铸魂:

在历史根脉中筑牢信仰之基

“把红色资源利用好、把红色传统发扬好、把红色基因传承好”,习近平总书记的嘱托为实践指明方向。全校27支红色实践团队、239名师生,将理论学习转化为守护根脉的实际行动,切实推动理论学习“实起来”、“火起来”、“强起来”让红色根脉从“书本”走向“田间地头”。

马克思主义学院师生首站赴湖南长沙,在湖南第一师范学院、韶山毛泽东故居与纪念馆等红色基地,追寻“身无分文,心忧天下”的博大情怀,沉浸式感悟革命先辈探索救国救民道路的炽热之心;艺术设计学院“青绘历史・担当艺行”团队以纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年为契机,运用AIGC技术生成抗战历史线稿,拼接成百米画卷开展“千人万笔填色”活动,让红色文化从“静态展示”变为“全民参与”;教育与音乐学院战时师魂实践队聚焦抗战时期闽西内迁学校史料,组织团队深入永安、大田、长汀等地,通过文献查阅、田野调查、口述史采集等方式挖掘“学术报国、教育抗战”精神遗产,整理出“战时师魂”典型案例,并将其转化为微党团课内容,有效推动校史资源从“文化存量”向“教育增量”的转化。

“在红色基地里,每一段历史都让人热血沸腾,也更懂肩上的使命。”实践队员吴欣宇同学如是说。通过红色实践,师生们深刻认识到,唯有将红色理论入心入脑、让红色根脉扎根大地,才能在传承中筑牢信仰,为国家发展注入不竭的精神动力。

“绿色”赋能:

在绿水青山中书写振兴画卷

福建是习近平生态文明思想的重要孕育地和实践地。全校24支绿色实践团队、超300名师生,扎根基层、守护生态、深化协作,为乡村振兴注入青春动能。

跨越四千公里,文化传播学院“推普助力乡村振兴”服务队赴新疆玛纳斯县,依托创新“产业+文化+民生”推普模式,原创微短剧《农家乐的“沟通密码”》贴近百姓生活,助力当地葡萄酒企业直播间咨询量增40%,农家乐月收入翻倍;资源与化工学院“河小禹”专项实践队以沙溪流域及闽江源为重点,通过政校写作模式,与三明水文分中心共同开展水样采集、同建宁县水利局研讨治理经验,整合科学监测、公众参与与政府管理,系统探索流域长效治理路径;闽宁山海青春实践队通过“实地调研+产业参与+文化互鉴”三维实践模式,梳理1.5亿元协作资金推动枸杞、硒砂瓜产业发展路径,验证规模化种植亩均收益提升40%的实效。

队员们深刻感受到,生态保护与乡村振兴相辅相成,唯有扎根大地、服务基层,才能用专业智慧守护绿水青山,让振兴之花在田野间绽放。

蓝色创新:

在产教融合中激活发展引擎

“创新是引领发展的第一动力。”全校28支“蓝色”科创类实践团队、246名师生,依托学科专业,聚焦智能制造、数字赋能、文旅融合,将科技创新与产业需求、乡村发展、文化传承相结合,把论文写在祖国大地上。

机电工程学院汇华社会实践队深入本地制造业企业,围绕生态保护与产业升级的平衡路径,结合专业知识提出“信息技术拓宽销售渠道”“建立产品溯源体系提升附加值”等解决方案,为企业发展注入科技活力;建筑工程学院道路智能巡检实践队自主研发“筑慧眼”智能巡检系统,对莆炎高速公路沙溪特大桥、国道G205线荆西桥头等路段开展检测50余公里,标记27处病害,生成6份标准化巡检报告,为道路养护部门提供科学决策依据,大幅减少人工成本;艺术与设计学院“客韵华裳·非遗薪传”实践队深入沙县东门古街非遗馆,现场演示蓝染制作从采蓝制靛到扎结浸染的全过程,用生动的技艺展示和精美的服饰展陈,让民众近距离感受传统工艺的魅力。

“把专业知识用到实处,才能真正推动产业发展。”参与企业服务的林艺玲同学如是说。

“古色”传承:

在文脉赓续中凝聚民族力量

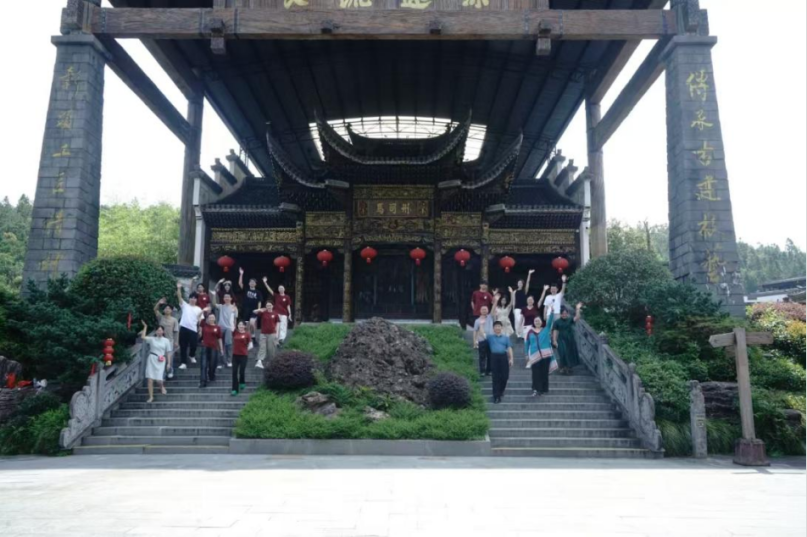

“求木之长者,必固其根本;欲流之远者,必浚其泉源。”明院31支古色实践团队、254名师生,深耕传统文化,在保护中创新,在融合中传承。

学校团委联合上海戏剧学院导演系赴三明市沙县区、三元区、泰宁县实地考察,深入挖掘地方文化内涵,致力于“讲好地方背后的文化故事”,推动高校专业实践与地方文化传承深度融合;海峡理工学院潮涌闽台队实践队围绕闽台产业与文化双融合,调研3家台资企业、参访南日岛鲍鱼博物馆,挖掘两岸产业协作潜力,以产业协同文化共鸣凝聚民族向心力,为深化闽台民族团结融合注入活力;海外学院“小红帽”志愿服务队以“尤溪探源,文脉新生:朱子文化活化传承”为主题,赴尤溪挖掘朱子文化内涵并探索当代传承路径,结合外语专业特色,通过新媒体与跨文化交流,推动朱子文化从尤溪走向更广阔的舞台,实现传统文脉的创新延续。

古色实践让学子们清晰认识到,传统文化是民族的根与魂,唯有在保护中创新、在融合中传承,才能让古老文脉焕发新生,为民族团结凝聚起强大的精神力量。

从红色遗址的历史探寻,到绿色田野的生态守护;从蓝色前沿的创新突破,到古色文脉的传承赓续,每一次走访、每一份报告、每一场服务,都是明院学子与时代的深刻对话。未来,他们将带着实践收获,继续走好新时代“长征路”,用青春与实干书写更多无愧于时代的华章。

来源:福建高校思政网

时间:2025年8月31日

链接:https://mp.weixin.qq.com/s/XDVoJMgS0lDAb1F12rKCug