为深化产教融合,助力乡村振兴,2025年暑期,三明学院艺术与设计学院组织多支实践团队,深入三明各地开展“青创工坊”特色实践活动。师生们充分发挥专业优势,通过文化传承、产业调研、非遗保护等多元路径,为地方发展注入青春动能。

客家服饰文化宣传:让非遗走进现代生活

在沙县东门古街非遗馆,“客韵华裳·非遗薪传”实践队通过生动的技艺展示和精美的服饰展陈,让古老的客家服饰文化焕发新活力。队员们现场演示蓝染制作的全过程,从采蓝制靛到扎结浸染,让观众近距离感受传统工艺的魅力。展区内陈列的客家大襟衫、宽脚裤等服饰,以其独特的靛蓝色泽和精美工艺,吸引了众多市民驻足欣赏。带队老师叶清珠表示:“我们希望通过这样的实践活动,让更多人了解并爱上客家文化,让客家服饰文化走进现代生活,在创新中焕发新生。”

竹产业调研:探索绿色发展的创新路径

在“中国笋竹之乡”永安,实践队员们深入竹加工企业,开展竹产业赋能乡村振兴专题调研。实践队走访了竹里空间家居、和其昌竹业等企业,详细了解竹材从原料到成品的全流程加工工艺。调研过程中,队员们惊喜地发现,传统的竹材在现代设计的加持下,已经发展出从家居用品到文创产品的多元化应用。带队教师李振升表示:“竹产业是生态价值转化的典范,我们将以此为契机,深化校企合作,为乡村振兴注入更多创新活力,做绿色发展践行者。”

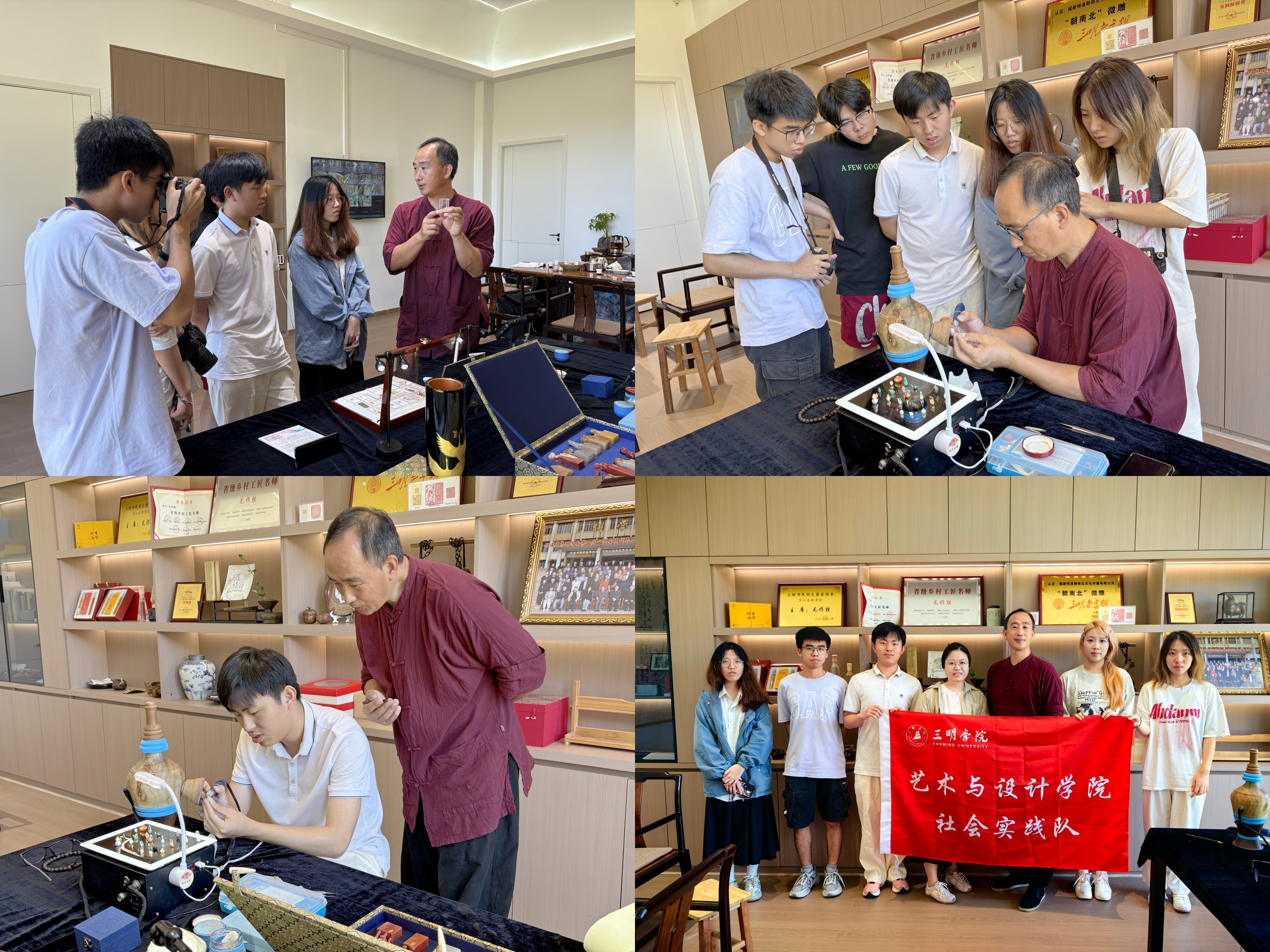

微雕技艺保护:数字化传承非遗瑰宝

在三元区小蕉村,指尖星河数字队的师生们开展了一场别开生面的非遗保护实践。在福建省非物质文化遗产微雕技艺代表性传承人毛祚胜的工作室里,队员们通过口述史访谈、技艺观摩和实操体验,全方位记录微雕艺术的创作过程。从选材、打坯到精雕细琢,队员们在毫厘之间感受着传统工艺的精妙绝伦。此次实践加深了队员们对非遗文化与传统工艺的理解,积累了数字化保护经验。未来,实践队将继续探索非遗技艺数字化保护与创新路径,为传统工艺活态传承提供新思路。

古村落文化调研:红色基因与历史文脉的交融

在具有深厚历史文化底蕴的三元区忠山村(古称“十八寨”),手作工作室实践队开展了一场穿越时空的文化之旅。实践队考察了村内保存完好的明清古建筑群,包括独具特色的“蜈蚣街”官道和先贤祠,深入调研了当地的红色文化资源。通过参观红色展馆和红军战壕遗址,队员们重温了粟裕将军率部驻防的革命历史,深刻感受到红色基因的传承力量。实践队运用现代技术手段,对这些珍贵的历史文化遗产进行系统记录,为后续的文化保护与创新工作奠定了坚实基础。

通过一系列暑期社会实践活动,师生们不仅深化了对专业知识的理解,更增强了服务社会的责任感和使命感。同学们纷纷表示,要将实践所得转化为学习动力,用专业所长服务地方发展,为文化传承和乡村振兴贡献青春力量。学院将继续深化校地合作,搭建更多实践平台,引导青年学生在实践中成长,在奉献中成才,用拼搏与奋斗谱写嘹亮的青春之歌。

(艺术与设计学院/供稿)